Oleh: Mochdar Soleman

Dosen dan Pengamat Politik Lingkungan, Sekjen GP Nuku

Sungai yang Mati, Demokrasi yang Terkunci

Kali Sangaji di Desa Wailukum, Maba, Halmahera Timur, pernah menjadi sumber air yang menopang kehidupan warga. Kini, airnya keruh, berbau lumpur, dan penuh sedimen.

Mengutip rilis cermat tentang Warga Desa Maba Sangaji, Ikmal Yasir mengungkapkan, pencemaran tersebut tak separah yang sering dilihat warga selama ini. “Kali ini sangat parah. Torang (kami) kaget lihat (kondisi perairan), ah, bagaimana so begini, parah sekali, tara (tidak) seperti biasanya, oe lumpur tebal sekali,”

Fenomena keruhnya Kali Sangaji di Halmahera Timur menandai gejala “kematian” sungai secara ekologis. Air yang dulunya jernih kini tak lagi layak untuk kebutuhan dasar warga akibat pencemaran sedimentasi berat dari aktivitas pertambangan nikel.

Dalam perspektif politik lingkungan, degradasi ini bukan semata masalah teknis, tetapi hasil dari kompromi struktural antara korporasi dan aktor lokal yang memfasilitasi perizinan serta menutup mata terhadap pelanggaran.

Kita bisa melihat bagaimana hasil temuan Direktorat Jenderal Gakkum KLHK yang dengan jelas mengonfirmasi pelanggaran serius oleh PT Position dengan tindakan menambang di luar izin, tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan beroperasi di kawasan hutan lindung. Pelanggaran ini bukan sekadar cacat administratif, melainkan pelanggaran struktural terhadap hak ekologis masyarakat (baca: Malut Terkini dan riausatu)

Namun, alih-alih menghentikan operasi tambang dan memulihkan lingkungan, aparat justru menetapkan 11 warga adat Maba Sangaji sebagai tersangka dengan tuduhan “premanisme” karena menolak tambang ( lihat:Mongabay). Di mata hukum yang bias, mempertahankan air dan hutan berubah menjadi kejahatan.

Hilangnya fungsi ekologis sungai berarti hilangnya hak warga atas air bersih, sementara korporasi terus diuntungkan. Kematian sungai adalah kematian ruang hidup, dan itu adalah tragedi politik sekaligus ekologis.

Kriminalisasi dan Alih Fungsi Negara

Demonstrasi mahasiswa di Mabes Polri yang menuntut pembebasan warga dan penutupan tambang (baca: jpnn, dan beritasatu) justru mempertegas jurang antara negara dan rakyatnya.

Fakta menunjukkan bahwa persoalan Maba–Sangaji menunjukkan pola selektifitas hukum dan alih fungsi negara yang bukan sebuah keganjalan administratif semata, melainkan strategi proteksi investasi yang mengorbankan hak ekologi dan hak asasi masyarakat adat.

Aparat yang semestinya menjadi pelindung berubah menjadi instrumen represi, mengamankan investasi atas nama stabilitas, dan menekan resistensi warga.

Dalam teori politik ekologi, ini disebut accumulation by dispossession akumulasi modal melalui perampasan ruang hidup. Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berfungsi sebagai fasilitator alih fungsi ekosistem demi kepentingan modal.

Hal ini terlihat jelas dengan adanya proses hukum yang dijadikan senjata untuk merampas ruang hidup dan sumber daya, lalu menyerahkannya kepada segelintir elite.

Negara, yang seharusnya menjadi penyeimbang kepentingan publik, justru terperangkap dalam logika akumulasi kapital. Akibatnya, konflik ekologis tak lagi sekadar soal tambang, tapi juga krisis keadilan dan demokrasi di akar rumput.

Simbiotik Korporat-Elit Lokal

Relasi simbiotik antara korporasi tambang dan elite lokal di Maluku Utara kian kasatmata. Dimana hubungan antara pejabat daerah dan industri tambang bukan sekadar spekulasi. Transparency International Indonesia (2024) mengungkap pola korupsi multidimensi dalam industri nikel, melibatkan aparat desa hingga elite nasional. Legalitas menjadi instrumen legitimasi ekspansi, bukan mekanisme keadilan.

Ketika kita melihat dalam konteks Maluku Utara, hal ini menunjukkan pemerintah daerah sering menjadi mitra strategis korporasi yang memuluskan izin, bukan sebagai pengawas dimana izin tambang diterbitkan tanpa kajian lingkungan yang memadai, sanksi administratif diabaikan, meminimalkan sanksi, dan mengendalikan narasi publik.

Hasilnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan jarang tersentuh juga bersifat selektif, sementara kriminalisasi warga berjalan cepat, dimana perlawanan warga segera dijerat pasal. Simbiosis ini menciptakan lingkaran kekuasaan yang menguntungkan segelintir pihak, namun mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Dalam iklim seperti ini, demokrasi lokal tereduksi menjadi transaksi, dan regulasi lingkungan kehilangan makna sebagai instrumen keadilan. Muncul pertanyaan sampai kapan kita membiarkan hukum tunduk pada aliansi modal dan kekuasaan?

DOB dan Ekspansi Korporasi

Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi, yang digaungkan Gubernur Sherly Tjoanda—figur yang memiliki relasi ekonomi kuat dengan industri tambang—membawa implikasi serius.

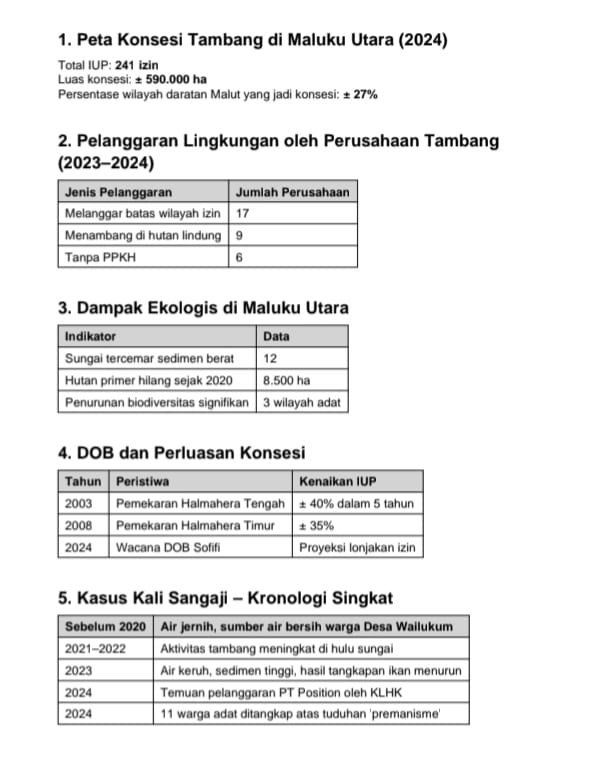

DOB di Maluku Utara kerap dibingkai sebagai strategi pemerataan pembangunan. Namun, data perizinan menunjukkan korelasi mencolok antara pembentukan DOB dan lonjakan izin usaha pertambangan (IUP), terutama di sektor nikel.

Setelah pemekaran Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, misalnya, luas konsesi tambang meningkat signifikan, menggerus kawasan hutan dan meminggirkan ruang hidup masyarakat adat.

DOB membuka akses politik baru bagi korporasi melalui elit lokal yang lebih mudah dilobi dibanding struktur provinsi induk. Proses legislasi DOB di tingkat pusat pun sarat kompromi politik yang mengabaikan analisis daya dukung lingkungan.

Akibatnya, DOB bukan sekadar entitas administratif, melainkan pintu masuk sistematis bagi ekspansi ekstraktif. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana politik teritorial menjadi instrumen kapitalisme sumber daya, di mana kepentingan warga kalah oleh kalkulasi keuntungan korporasi.

Sehingga pemekaran ini tampak lebih sebagai pembukaan koridor baru bagi eksploitasi SDA ketimbang memperluas partisipasi politik rakyat. Tanpa mekanisme pengawasan publik, DOB akan mempercepat penetrasi modal, memperluas wilayah konsesi, dan mengukuhkan dominasi korporasi.

Kolonialisme Legal di Abad Kini

Kasus Kali Sangaji mencerminkan bentuk baru kolonialisme legal secara administratif, namun brutal terhadap ekosistem dan masyarakat adat. Pertambangan ilegal bisa dilegalkan melalui revisi izin, sementara pembela lingkungan dikriminalisasi dengan pasal-pasal karet.

Politik ekologi di Maluku Utara sedang berada di titik krisis, dimana demokrasi ekologis runtuh ketika mekanisme negara berpihak pada modal, bukan warga. Pertanyaannya sederhana, untuk siapa negara bekerja apakah rakyat ataukah korporat?

Kali Sangaji adalah peringatan bahwa pembangunan tanpa keadilan ekologis hanya akan melahirkan kemiskinan struktural. Negara harus memutus simbiosis dengan modal, mencabut izin tambang yang melanggar hukum, memulihkan ekosistem, dan menjamin perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Jika tidak, keruhnya Kali Sangaji hanyalah awal dari tenggelamnya masa depan Maluku Utara.(**)